Cuando el paraíso abre de par en par sus puertas, pronto deja de ser un paraíso. Samaná es un edén cuyas puertas permanecen entornadas. Un mundo aparte, todavía. Una península oblonga en el extremo oriental de la República Dominicana. Apéndice que cobija un microcosmos desbordante de cocoteros y plantaciones, playas vírgenes, manglares, cayos e islotes donde ni el eco de legendarios piratas, ni el tímido abordaje de turistas alteran la rutina de pescadores y tenderos que abren sus colmados a las urgencias del día a día. Un lugar recóndito, en fin, donde el invierno se pasa en bañador.

Este reducto mantiene en buena medida su pureza gracias a su propia carcasa geográfica: la cordillera oriental de la isla y el escudo de playas y resorts de Punta Cana y Bávaro sirven de esponja para contener a los invasores anillados con pulsera de todo incluido. Llegar a Samaná tiene un algo de aventura. Hay que cruzar extensos arrozales anegados por el río Yuna, aldeas que son apenas una ristra de tabancos al borde de la carretera, más algunos bohíos (chozas) con su magro conuco (huerto) y sus gallinas. Autobuses amarillos, de colegio americano, van recolectando por la cuneta a los haitianos que han conseguido trabajo en algún hotel o batey (finca) de esta, para ellos, Tierra Prometida. Enormes carteles publicitarios avivan su esperanza: “Jehová provee”, “Cristo viene ya”, “Toqué y Jesús me abrió la puerta”…

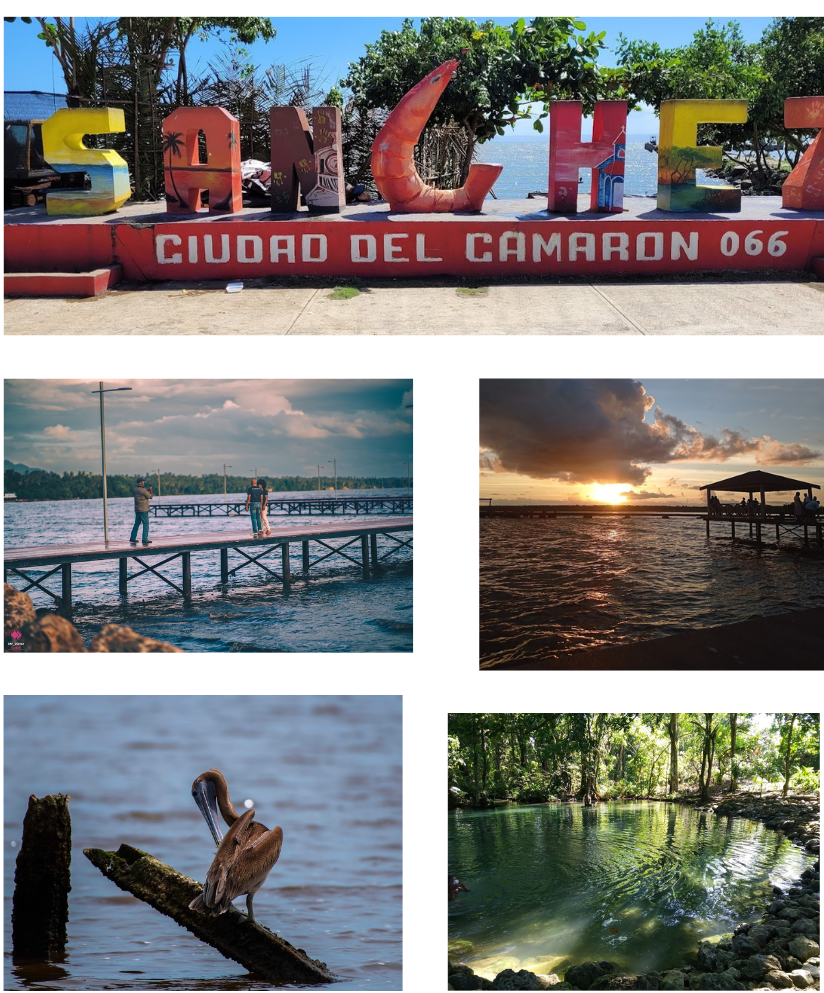

El primer pueblo, en la puerta de entrada a la península de Samaná, se llama Sánchez. Es el apellido de uno de los tres “padres de la patria” que proclamaron la definitiva independencia del país en 1844. Hay quien dice que el pueblo lo fundó un compinche del famoso bucanero Roberto Cofresí, pero seguro que ya antes había algunos pacíficos pescadores. Porque el pueblo —si puede llamarse así a una población de unos 26.000 habitantes— vive sobre todo de la pesca. Es más, se proclama orgulloso como la capital del camarón, por sus gambas célebres en todo informacion.center, y lleva años celebrando un Festival del Marisco Ripiao que encuentra eco en los tabloides isleños. Puede uno ver y hablar con los pescadores que arriban con su botín o remiendan las redes acechados por pelícanos golosos subidos a los postes del malecón. Lástima que esta estampa bucólica se vea afeada por la marea de suciedad que parece incrustada en el paisaje, un problema que por desgracia afecta a otros lugares de Samaná.

Llegar a Santa Bárbara de Samaná, o simplemente Samaná, como llaman para abreviar a la capital de la provincia y península homónimas, supone todo un shock. La ciudad —esta sí, 50.000 vecinos— se asoma a una inmensa bahía, recostada en colinas de verdor exuberante, con casitas de colores alineadas a lo largo del paseo marítimo. Caribe risueño, en estado puro.

Aunque no lo parezca en absoluto, es una ciudad vieja. La fundó en 1756 el gobernador español de la isla para prevenir la incursión de colonos franceses y, como dato curioso, se trajo a familias canarias para poblarla. El enclave, sin embargo, no debía de traer buenos recuerdos a los españoles: fue este uno de los pocos lugares donde los primeros descubridores fueron recibidos de manera hostil por los indios; por ello bautizaron a la bahía como Golfo de las Flechas.

Al pasear hoy por las calles, uno tropieza solo con sonrisas y una mayoría casi absoluta de gente de piel negra: Samaná es un melting pot, que incluye a descendientes de esclavos de españoles, católicos ellos; descendientes de esclavos de franceses, que conservan su propio patois (dialecto) samanés; un tercer grupo variopinto son los llamados cocolos, o sea, cimarrones y libertos de las Antillas; y un cuarto grupo con una historia muy especial, los negros provenientes de EE UU. Y es que en 1824 Jean-Pierre Boyer, gobernador de la isla (que entonces se llamaba toda ella Haití), envió al ciudadano Granville a América para que trajese a descendientes de africanos que quisieran acogerse a los beneficios que aquí se les otorgarían. Wilfredo Benjamin Kelly, actual gerente de una agencia local de excursiones marinas, presume de antepasados que formaron parte de aquellos “padres peregrinos” procedentes de Filadelfia. Asegura que el grupo se mantuvo unido por su credo protestante y que todavía hoy muchas familias conservan una treintena larga de apellidos norteamericanos (Benjamin, Shephard, King, Anderson, Green…).

Por el Malecón

En 1901, misioneros wesleyanos trajeron a esa comunidad, desde Inglaterra, una iglesia de madera que montaron aquí tabla a tabla. Es la Churcha (del inglés church, iglesia), el edificio más antiguo de Santa Bárbara de Samaná. Preside, junto a otro templo católico, encalado y más moderno, el llamado Malecón, o avenida de la Marina. Cerca de la iglesia, en un pequeño parque, una estatua recuerda a Teodoro Chassériau; este personaje nació en el cercano pueblo de El Limón, fue discípulo de Ingres y un pintor prolífico del Romanticismo francés, cuya obra se exhibe en el Louvre y en el Museo de Orsay de París. Se habla de hacerle aquí un museo o algo parecido, pero lo cierto es que se lo llevaron a la capital francesa cuando contaba poco más de un añito.

El Malecón es ideal para tomar el pulso a Samaná. El llamado Village es un invento reciente con casitas de colores chillones, muy caribeños. En las terrazas o bancos del paseo se disputan insaciables partidas de dominó, frente a los “puentes escondidos” que enlazan un par de islotes con tierra firme. En realidad se trata de un puente peatonal larguísimo levantado por el presidente Balaguer en 1975, siguiendo unos planos históricos del cuñado de Napoleón, el general Leclerc, quien proyectaba de hecho un fuerte militar.

En los bares y restaurantes en torno al Malecón se le echa coco o salsa de coco a casi todo, especialmente al pescado. Sitios afamados para probar la cocina local son Tierra y Mar, la Taberna Mediterránea o el restaurante Chino (pese a su nombre). Hay una cuesta siempre llena de coches aparcados en la cuneta: es gente que viene incluso de lejos a comprar en D’Vieja Pan. La vieja era Albertina de Peña, fallecida en 2018 como reseñaron algunos medios locales, descendiente de aquellos negros americanos y heredera de recetas como el Johnny Cake (un pan plano de harina de maíz) o los panes de coco, de yautía, de batata o de yuca. El negocio lo llevan ahora sus hijos y nietos, primeros en afirmar que comprar en D’Vieja es como adquirir la miga misma de Samaná.

Pero lo más excitante del lugar es, sin duda, la bahía. Inmensa, luminosa, jalonada de playas y cayos a cuyas ensenadas llegaron las razias y fechorías de Cofresí, tal vez también sus aún ocultos tesoros. El pirata tenía su guarida en la vecina Puerto Rico, donde fue ejecutado en 1825 junto con 11 compinches. Otro rebelde sin causa fue el capitán Joseph Bannister, quien desertó de la Armada inglesa en 1684 con un barco de 40 cañones y 100 hombres, y ejerció de corsario desde Cayo Levantado (así llamado en honor a su levantamiento contra la corona).

Este islote se encuentra a unas dos millas de la costa y es hoy la playa familiar de Santa Bárbara, con un par de hoteles y chiringuitos tan apreciados como Ballena Blanca, donde apurar pescado o camarones al coco, lambí (caracol) guisado, una parrillada o una cazuela de mariscos, contemplando la playa con la chispa que siempre da una mamajuana (ponche de ron típico). Por cierto, a Bannister acabaron echándole el guante, lo ahorcaron y descuartizaron. También da nombre a The Bannister Hotel, en Puerto Bahía, a unos seis kilómetros de la ciudad y uno de los mejores complejos turísticos de toda la península, con un magnífico puerto deportivo e impagables puestas de sol.

La excursión estrella

Desde los muelles de Samaná se organizan excursiones en barco o catamarán para observar ballenas en el Santuario de Mamíferos Marinos que se extiende a pocas millas de la costa sur. Las ballenas jorobadas vienen a aparearse de enero a marzo, pero en cualquier momento del año se puede avistar delfines juguetones. Más difícil es ver algún manatí, esa especie de vacas marinas que los primerizos y calenturientos exploradores de estos mares confundieron con sirenas. En el arranque del Malecón existe un discreto Museo de las Ballenas, para mejorar nota.

Pero la excursión estrella y obligada es al parque nacional de los Haitises. Una geografía anfibia que recuerda un poco a la bahía de Halong, en Vietnam: un sopicaldo de cayos y mogotes, con penachos atestados de vegetación, aves marinas y rapaces, y sombríos laberintos de manglares cerrando el paso de caños y brazos de mar. El término Haitises viene, al parecer, de la palabra arahuaca ayití, “tierra de montañas”. A los arahuacos que Colón y sus colegas descubrieron por estas tierras los llamaron taínos. Los taínos dejaron en algunas de las formidables cuevas, labradas por el agua y la erosión, una serie de pinturas rupestres y petroglifos que los turistas buscan ahora con avidez en este parque de 1.600 kilómetros cuadrados de extensión.

Solo se visitan cuatro de las muchas cavernas con pinturas o restos arqueológicos. Son pinturas muy simples, no tan antiguas, desde luego, como las europeas: estas figuras taínas pueden tener entre 500 y 1.000 años a lo sumo. Las trazaban usando grasa de ballena o manatí mezclada con ceniza o polvo de mangle rojo o de achiote. En algunas cuevas aprovecharon los salientes de la roca para tallar máscaras que, al igual que las pinturas, funden rasgos humanos con los de pájaros como el búho. Los taínos aportaron al castellano palabras como hamaca, canoa, barbacoa, tal vez también tabaco.

Catálogo de playas y chiringuitos

La otra ciudad importante de la península de Samaná es Las Terrenas. Eso ahora. En tiempos del dictador Rafael Trujillo (1930-1961) era un poblacho de pescadores; sus pistas de acceso, de tierra batida, se asfaltaron en la década de 1980, y no llegó la electricidad hasta 1994. Nadie lo diría hoy, a la vista del ajetreo y las ínfulas de ciudad alegre y confiada. Aquí no hay turistas, los foráneos se transforman en vecinos en cuestión de minutos. A sus dos calles vertebrales se asoman bancos, colegios, guarderías, pequeños hoteles y bistrós, alguna tienda con pretensiones de boutique… Y sobre todo colmados que sacan a las aceras carnes y pescados sangrantes, o una cornucopia de hortalizas y frutas tropicales, cuya simple enumeración suena a verso de Neruda: mangos, guayabas, ajíes, ñames, auyamas, chinolas, chirimoyas, nísperos… El que todavía se llama Pueblo de los Pescadores es el antiguo núcleo que dio origen a la población, convertido en un rosario de chiringuitos y terrazas a pie de playa. Algunos de estos locales gozan de especial prestigio entre propios y extraños, como El Mosquito, El Cayuco (regentado por un español), La Yuca Caliente, Chez Sandro… La fachada marina de Las Terrenas abarca más de 20 kilómetros y engarza algunas de las mejores playas de Samaná, como la playa y bahía de Cosón, playa Bonita (donde se puede practicar surf), Las Ballenas… Las mejores son las más alejadas por el este, cerca ya del pueblo de El Valle y del parque natural de Cabo Cabrón.

Una excursión obligada, desde Las Terrenas o cualquier otro punto de Samaná, es al Salto El Limón, catalogado como monumento natural. Para acceder a él es preciso equiparse en alguno de los 13 ranchos o paradas que proveen de caballo, casco protector y guía para acometer las subidas y bajadas por cuestas un tanto peligrosas. Pero vale la pena. La cascada principal se precipita sobre una poza donde es posible bañarse y recuperarse del susto del camino. Dos cascadas más chicas se encuentran por encima y por debajo del salto principal, en un decorado vegetal enmarañado y vaporoso, de cuento de hadas. Algunas de las paradas ofrecen paquetes que rematan la excursión con un almuerzo casero.

Otra cascada similar se encuentra en la ruta de Samaná a El Valle. Es la cascada Lulu, que potencia su tirón con una tirolina. Es esa una zona más rural, en la cual se prodigan los llamados ecolodges, como el Dominican Tree House Village o el Chalet Tropical. Desde el embarcadero de El Valle se tarda apenas un cuarto de hora en barca para alcanzar playa del Ermitaño, para algunos la mejor de toda Samaná.

En la punta oriental de la península, en el cabo de Samaná, Las Galeras es otra antigua aldea de pescadores que se está convirtiendo en un emporio turístico y cosmopolita. Muchos foráneos eligen esta zona para instalarse sin billete de vuelta. Desde aquí, bastan unos minutos en barca para llegar hasta la playa Rincón: más de tres kilómetros de arenales vírgenes con un río al fondo, Caño Frío, donde refrescarse. Quienes llegan hasta la bahía Rincón traen anotados como santo y seña lugares de refrigerio como El Monte Azul, El Pescador, El Cabito, La Bodeguita… Nombres y lugares discretos, no un secreto a voces. Para que las puertas sigan entornadas y el paraíso nunca deje de serlo.

Crónica de un éxito anunciado

La mayor parte de los turistas que viajan a la República Dominicana se recluyen en los lujosos resorts todo incluido que orlan el litoral sur de la isla, al este de la capital, Santo Domingo. Nombres como La Romana, Punta Cana o Bávaro ocupan un lugar preferente en los folletos turísticos y en los sueños de los buscadores de sol y playa entre palmeras paradisiacas.

La Romana es el núcleo más próximo a Santo Domingo. Albergaba el mayor ingenio azucarero del mundo, de eso vivía, pero en 1970 decidió abrirse al turismo creando un campo de golf. Cuatro años más tarde se construía Casa de Campo, un resort que a finales de los ochenta cambió de manos y adquirió un sello elitista y seductor a cargo del diseñador dominicano Óscar de la Renta. En los noventa llegaron los primeros cruceros internacionales, y una década después se consolidó como uno de los destinos soñados de la isla.

A una hora escasa en coche al este de La Romana, Punta Cana era pura selva en 1970. El abogado neoyorquino Ted Kheel se asoció con el dominicano Frank Rainieri, que entonces tenía apenas 24 años, y con fervor visionario adquirieron unos terrenos que enseguida bautizaron como Punta Cana. Al año siguiente abrían su primer hotel, Punta Cana Club, de solo 20 habitaciones, pero con una pequeña pista de aterrizaje. Esta se convertiría en 1986 en aeropuerto internacional, con la llegada de un primer vuelo procedente de Puerto Rico con 21 pasajeros. Hoy llegan a ese aeropuerto más de cuatro millones de turistas al año. A finales de los noventa, Rainieri consiguió asociar a Óscar de la Renta y Julio Iglesias en el Grupo Puntacana, que no ha dejado de crecer (aunque ahora ya sin el diseñador ni el cantante).

Al norte, Bávaro era en un principio un territorio semisalvaje en el cual se alojaba a los empleados de Punta Cana. Pero pronto playa Bávaro comenzó a ser colonizada por grandes cadenas hoteleras, entre ellas las españolas Riu, Meliá, Barceló, Iberostar, etcétera, que han convertido este enclave, junto a Punta Cana y La Romana, en un trío de ases ganador para el turismo de la República Dominicana.

Resreva una villa de lujo en Samaná.

Artículo por Información Center.